情報処理の歴史と社会変革ならびに操体理論の意義

- 2025.01.01

- 健康法

2024年11月30日第40回操体バランス運動研究会で発表した内容を一部改変してブログにアップします。調べた範囲ではこのテーマで発表されている書籍やブログは見つからず、ひょっとして独自の視点かも、と期待しています。

●情報処理の歴史と社会変革

現生人類が出現したのは20万年から30万年前のアフリカとされている。

洞窟絵画や装飾品の年代測定から、遅くとも5万年前には言語が成立していた。

紀元前3200年頃の文字の発明を発端とし、直近のインターネットまで情報処理革命は社会変革を引き起こしてきた。情報処理革命とそれに伴う社会変革を年代順に箇条書きしよう。

◇第1次情報処理革命;文字の発明(メソポタミア、くさび型文字)

最古の法典(紀元前2100年頃、メソポタミア)、最古の聖典(紀元前1500年頃、インド)、最古の鋳造貨幣(紀元前670年、トルコ)、最古の図書館(紀元前300年頃、アレクサンドリア)

◇第2次情報革命;製紙法と木版印刷の発明(西暦105年後漢の蔡倫が製紙法発明)

唐王朝で科挙開始(官僚制度による中央集権体制確立、618年)、コーランが羊皮紙製から紙製に変わり、イスラム教布教拡大(800年頃)、木版印刷の普及で知識階級成立(少品種大量発行可能、宋王朝960年以降)

◇第3次情報革命;活版印刷の発明(グーテンベルグ、1450年)

聖書の大量印刷で宗教改革勃発(マルティン・ルター、1517年)、世界初の紙幣発行(神聖ローマ帝国、1605年)、画期的科学思想の帰納法発表(フランシス・ベーコン、1620年)、世界初の学会誌発刊(英国王立協会、1665年、産業革命(規格大量生産方式、1760年〜1830年)

上記のうち、帰納法は後世の科学技術発展の基盤となる考え方であり、操体理論との関係性を後述する。

◇第4次情報革命;無線通信の発明(マルコーニ、1895年)

世界初のラジオ放送(米国ペンシルバニア州、1920年)、最初の定期テレビ放送(イギリスBBC、1936年)

◇第5次情報革命;インターネットの商用利用開始(1995年)

IT(Information Technology)革命でパソコン、SNS、生成AIが普及する(2000年以降)。組織・個人がインターネットを介して相互に結びつくネットワーク社会が到来した。

インターネット普及以前のヒエラルキー型社会では、ほとんどの情報は上から下へと流れる。

また、家族を最小単位とするヒエラルキー構造は、学校、会社、市区町村、都道府県、日本国、アジア地域、世界という多重構造を形成している。

この社会構造では大部分の情報は上から下へトップダウンで流れ、下から上へのボトムアップ情報は極めて限定されている(例;議会制民主主義での選挙)。

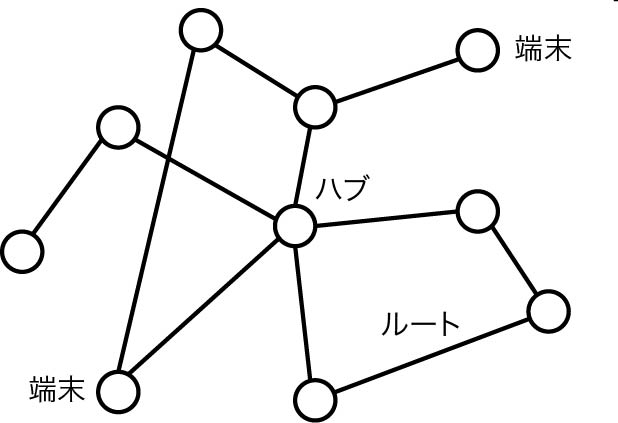

対してネットワーク型社会では、個人や小さな組織でもノード(node)と呼ばれるネットワーク端末が情報の連絡路であるルート(route)を介して情報中継点のハブ(hub)に接続している。

このタイプの社会構造では情報が相互に行き交い、今まで情報の受け手にしかすぎなかった個人や小さな組織の誰もが情報発信源となり得る。これは根本的な技術革新で、現在我々は有史以来最大とも言える社会変革時代のまっただ中に生きている。事実、2024年11月に行われた兵庫県知事選挙でSNSの力で齋藤氏が再選されるなど、社会的大変革の実例が続々と起きている。

●帰納法による近代科学技術の発展

1620年のフランシス・ベーコンによる帰納法発表以前は、経験や試行錯誤、模倣と改良などにより技術が発展してきた。少しずつ発展はしてきたものの、体系化されなかったので広がりに欠けていた。これに対し帰納法では、多数の事象を観察して共通する傾向を見いだして仮説を立て、実験により再現性を確かめて法則化する。こうして見いだされた法則が学会誌に掲載され、広く社会に認知されて科学技術の飛躍的発展ひいては産業革命推進に寄与してきた。中世ならば王侯貴族しかできないような生活を我々が送れているのも、帰納法を基礎とした科学技術の発展のお陰といっても過言ではない。

●帰納法の限界とネットワーク社会

多数の事象観察を基礎に置いていることで、帰納法は集団全体についての最適解が得やすい。しかし、集団全体の最適解が必ずしも個々の最適解とは限らない。一例を挙げれば、高血圧症への降圧剤で規定の処方量にもかかわらず、過剰降圧でふらつきや転倒、認知症のリスク増大などが見られることがある。すなわち、全体の最適解と個々の最適解が一致しないのが帰納法の本質的限界となる。

こうした限界を突破できる情報処理革命がネットワーク社会の到来である。ネットワーク社会では双方向の情報交換が可能なので、個人や小規模組織からの情報フィードバックが容易に実現できる。そうしたフィードバックを生かすシステムがあれば、全体最適解の適応方法を調整し、両者を合致させることが可能となる。

●操体理論は個人の最適解発見ツール

繰り返すが、集団全体の最適解を発見するツールとして帰納法は素晴らしい方法論である。何か問題が起きたとき、それを解決する選択肢を見つけるためにはなくてはならない。とはいえ、その適応に際して個々の条件に合わせて調節をする必要がある。今まではそうした調節について、医師などのサービス提供者が経験に基づく「さじ加減」で行ってきた。だが、こうした方法は再現性がなく、共通の目安としては適さない。

この状態に風穴を開けたのが、恩師橋本敬三先生の提唱する「操体理論(操体法)」である。操体理論では、人体に備わる感覚中枢の快・不快の判定を利用し、「後が気持ちいいは、体にいい」で行動を決定する。快・不快の感覚に頼るので一見信頼性に欠けると思われるが、実は人の感覚神経は思いのほか繊細で高感度である。例えば、熟練工は指先の感覚で1ミクロンの凹凸も判定できるとされている。

操体理論の臨床応用の一例を上げれば、高血圧症例への降圧剤処方がある。

高血圧診断基準を満たすと降圧剤が使われるが、このとき薬剤の使用量を個人の感覚で増減させることはない。しかし薬剤への感受性は個人差があり、降圧効果が不足したり過剰になったりすることがある。特に過剰投与になった場合は、ふらつきによる転倒や認知症の進行などのリスクがある。ところが規定量にとらわれずに患者さんの体感で服用量を調節すると、こうした副作用は起こることがなく「迷ったときの操体理論」は非常に役立つ。

橋本敬三先生の操体理論は、数百年に一度のネットワーク型情報処理革命の現代に見事に適応できる思想である。こうした革新的思想に直接触れられたご縁を頂いたことには、感謝の言葉しかない。

【参考文献】

1.生体の歪みを正す、橋本敬三、1987年、創元社

2.情報革命の世界史と図書館、山口 広文、2019年、樹村房

3.紙は中国で発明され、世界へ広まっていった、ぷりんとぴあ、https://www.jfpi.or.jp/printpia/category_detail/id=3482

4,ゆがみ取りSPAT上下巻、鹿島田忠史、2020年、ヒューマンワールド

-

前の記事

高齢者が低温の部屋に暮らすと危険です! 2023.11.17

-

次の記事

「突然の難聴」と思ったら…実は耳垢!? 院長の体験談 2025.03.27